Comment fonctionne une fontaine à eau gazeuse ?

15 mars 2023

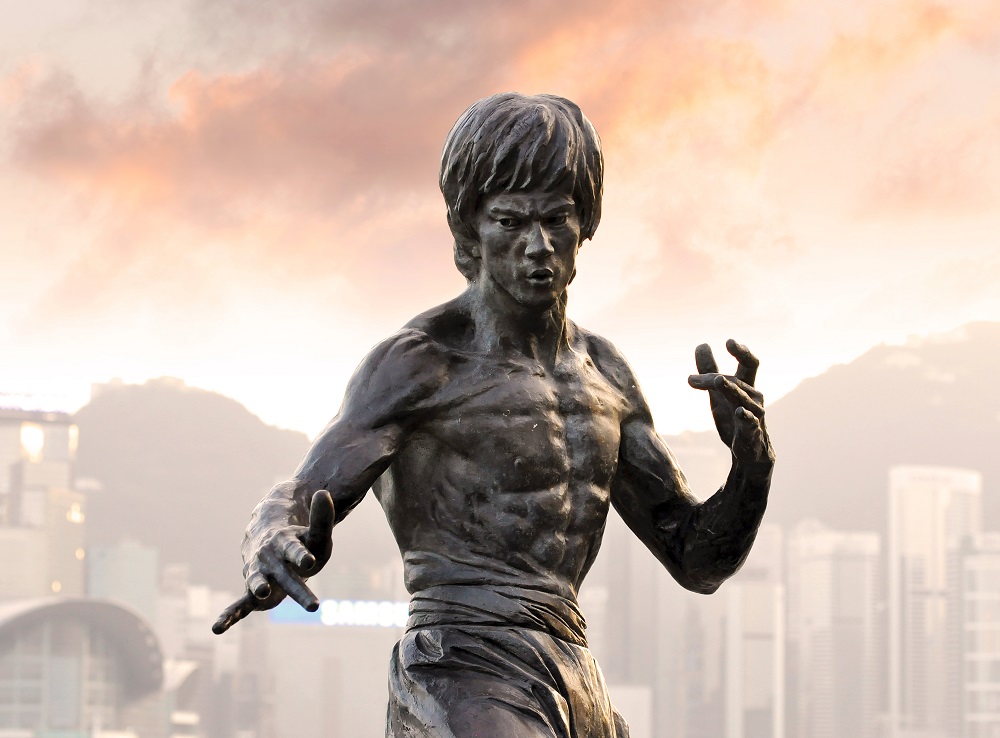

« Be water my friend » – Bruce Lee

4 mai 2023

L’eau peut-elle détruire une civilisation ?

L’eau et la fin des mayas

Le « Livre de l’Exode » dans l’Ancien Testament raconte l’épisode célèbre où, pour libérer les Hébreux en captivité, Dieu inflige 10 terribles plaies afin de faire fléchir la volonté de Pharaon. La première plaie est celle où, pendant sept jours, l’eau du Nil se transforme en sang : une corruption de nature fantastique qui a des effets d’emblée dévastateurs en tuant tous les poissons et en assoiffant la population massée sur ses berges.

La symbolique numérique derrière ce premier châtiment résonne avec le découpage des semaines en 7 jours depuis la création du monde ; mais on imagine bien que si cette première plaie avait duré non pas 7 jours mais un temps indéfini, il n’y aurait sans doute pas eu besoin des 9 autres plaies pour mettre à genoux Pharaon…

Cette réflexion est certes purement hypothétique ; toutefois au-delà de l’aspect symbolique du récit biblique, ce qu’il donne à penser en le transposant à notre réalité concrète n’est pas sans intérêt. À ce titre, on peut prendre l’exemple de la civilisation Maya qui a connu un phénomène de déclin et d’abandon, lequel a touché un grand nombre de cités florissantes de l’époque classique (entre 750 et 1050). Or l’eau, en tant que ressource essentielle, y a sans doute joué un rôle décisif.

Cet article se penche ainsi sur la question de ce que l’on nomme l’« effondrement » de la culture Maya en tant que détour pour penser notre réalité et notre présent de façon plus précise.

1. L’extinction des Mayas : un mystère passionnant

La culture Maya est l’une de celle qui a le plus frappé l’imaginaire occidental contemporain. En témoigne sa résurgence plus ou moins explicite ou avouée dans des œuvres comme La Guerre des étoiles de Georges Lucas, 2012 de Roland Emmerich ou encore le quatrième opus de la saga Indiana Jones de Steven Spielberg.

À l’origine de cette fascination se trouve le mystère de ce que l’on nomme, de façon inadéquate, comme la disparition ou l’« effondrement » de cette culture. Car à la différence du peuple Aztèque, les grandes cités mayas dont il ne reste que des ruines majestueuses et fascinantes n’ont pas été attaquées par les conquistadors espagnols à la fin du XVIe siècle : elles étaient déjà abandonnées à cette époque. Aussi ont-elles naturellement incarné un mystère aux yeux des Européens, puisque pour une fois ceux-ci n’y étaient pour rien.

Le fait est que l’on se retrouve face tant à des vestiges architecturaux imposants et désertés qu’à l’absence d’un récit linéaire historique tel que celui de la chute des Aztèques face aux conquistadors. Ce mystère a donc suscité de nombreuses théories : s’il n’y a pas de consensus établi à l’heure actuelle, on tend actuellement à lui attribuer la combinaison de plusieurs facteurs plutôt qu’une seule cause univoque.

Sans rentrer dans les détails, les théories les plus crédibles impliquent des guerres entre cités mayas, notamment entre Tikal et Calakmul, ainsi que des épisodes de sécheresse qui auraient eu des conséquences catastrophiques sur les récoltes – sécheresse associée vraisemblablement à des dégradations environnementales afin de produire le stuc qui recouvrait les édifices des grandes cités, car sa fabrication exige une consommation de bois prodigieuse et un déboisement à large échelle peut avoir modifié le cycle de l’eau de la région.

Cependant, parmi toutes les explications qui font l’objet d’études sérieuses, il y a une piste en particulier qui interpelle car elle concerne une problématique de contamination des réservoirs d’eau, en particulier ceux de la grande cité de Tikal.

2. Une maîtrise technologique avancée

Il faut souligner cependant que la civilisation Maya s’est distinguée par son ingéniosité dans de nombreux domaines, y compris celui de la gestion de l’eau. Celle-ci a en effet permis son expansion en lui permettant de s’adapter à des conditions climatiques exigeantes liées à l’alternance de saisons sèches et humides.

Ainsi, l’hypothèse que pour une part son effondrement repose sur un problème de contamination de l’eau ne doit pas induire la perspective d’une maîtrise rudimentaire de sa part en la matière.

On peut ainsi évoquer cette prouesse architecturale des ingénieurs de Tikal qui ont construit d’immenses réservoirs d’eau potable, dont celui de Corriental d’une contenance de 58 millions de litres qui recueillait l’eau de pluie grâce à un système ingénieux de canaux et de réservoirs artificiels.

Ce stockage ne pouvait s’avérer utile qu’à condition d’empêcher la prolifération de bactéries qui ont coutume de se développer dans l’eau stagnante, au risque de devenir non potable voire dangereuse pour la santé.

Or, les Mayas savaient que l’eau contaminée est à l’origine de maladies mortelles : en témoigne une étude en 2020 qui a révélé qu’ils avaient développé l’un des plus anciens systèmes de traitement de l’eau de l’humanité en tirant profit des propriétés filtrantes du quartz, de zéolithes et de pierres calcaires pour rendre l’eau potable.

On peut souligner que les propriété avantageuses des zéolithes – dont le squelette microporeux en aluminosilicate en fait un véritable tamis moléculaire naturel – n’ont été découvertes en Occident qu’en 1756. Le quartz et les zéolithes sont d’ailleurs toujours utilisés pour filtrer l’eau.

3. L’hypothèse d’un empoisonnement de la civilisation par l’eau

Et pourtant… Les travaux du paléo-écologiste David L. Lentz de l’université de Cincinnati, consacrés aux changements anthropogéniques des territoires – notamment en Méso-Amérique –, conduisent à admettre que parmi les facteurs qui ont provoqué la fin de la cité florissante de Tikal, il y a la prolifération de contaminants dans au moins deux de leurs réservoirs d’eau potable.

Ses analyses des échantillons dans les sols de la cité ont révélé la présence de cyanobactéries – surnommées souvent de façon impropre « algues bleues ». Ce sont des micro-organismes dont les colonies peuvent prendre une texture filamenteuse et gluante, et qui posent divers problèmes dans l’eau :

- obstruction des systèmes de filtration

- coloration inquiétante de l’eau (souvent dans les tons verts)

- dystrophisation de l’eau

- mauvais goût

Or, une quarantaine d’espèces connues de cyanobactéries sécrètent des cyanotoxines, qui sont généralement des neurotoxines comptant parmi les plus puissants poisons naturels connus, dont certains n’ont toujours aucun antidote connu. Ce qui a vraisemblablement contribué à rendre la cité de Tikal inhabitable.

À cela s’ajoute la présence dans les échantillons analysés par David Lentz de forts taux de mercure, qui est également un élément toxique – jusqu’à 17 fois les seuils admis de potabilité. Cette présence élevée s’explique par le fait que les Mayas utilisaient du cinabre pour colorer le stuc recouvrant leurs édifices, lequel est constitué de sulfate de mercure.

Or le mercure est un facteur du syndrome métabolique, qui peut rendre les gens obèses et altérer leurs capacités cognitives.

Des données qui recoupent de façon interpellante l’évocation d’une décadence chez certains souverains de la cité de Tikal et des représentations de l’un d’entre eux avec un ventre particulièrement proéminent.

4. Tirer des enseignements du passé…

Nous nous considérons aujourd’hui comme à l’apogée de notre civilisation, infiniment plus avancés que la civilisation Maya. Pour cette raison, nous nous estimons à l’abri de ce qui a pu provoquer l’extinction des grandes villes de cette culture à l’époque classique où elles rayonnaient comme nulle autre dans le monde.

Pourtant, nous demeurons en réalité tributaires des mêmes conditions pour nous épanouir. Car que ferions-nous si nous devions affronter un phénomène comme la première plaie qui a frappé l’Égypte et qui a rendu l’eau imbuvable ? Si ce scénario fantastique peut faire sourire, la façon irrespectueuse que l’on a de traiter la ressource de l’eau potable à notre disposition a cependant de quoi faire effacer ce sourire…

En particulier, on peut légitimement s’inquiéter de la nécessité de voir les seuils de potabilité rehaussés en ce qui concerne de nombreuses molécules de synthèse qui sont relarguées jusque dans nos nappes phréatiques par l’activité industrielle et que l’on a beaucoup de mal de traiter. Sans compter l’absence d’études sérieuses sur l’effet cocktail de ces molécules en cessant de considérer leurs effets sur la santé de façon individuelle, lequel peut faire bondir significativement les seuils de toxicité de certaines molécules en les multipliant parfois par mille.

Également, on peut s’inquiéter aussi de la voracité insatiable qui conduit dans certaines parties du monde à déforester des surfaces boisées d’une taille inimaginable, lesquelles jouent un rôle évident dans la régulation du cycle de l’eau sur notre planète. Les images satellites montrent en effet que l’évapotranspiration des arbres en Amazonie génère des flux bien plus vastes que les fleuves, que l’on est en train d’altérer progressivement.

À ce titre, toute notre maîtrise et notre savoir-faire ne peuvent faire plier la façon dont la nature fonctionne. Comme le résume l’écrivain Jérôme Deshusses :

la nature ne pardonne pas, n’oublie rien… Des coups, elle peut en supporter mille et rendre soudain non pas œil pour œil mais apocalypse pour chiquenaude.

*

* *

Cet article fait écho à l’imaginaire apocalyptique qui grandit de plus en plus avec la prise de conscience des enjeux écologiques pour préserver notre environnement et surtout notre mode de vie. Et ce faisant, il n’échappe pas au caractère paradoxal de l’imaginaire de l’apocalypse, tel que l’analyse Christophe Meurée.

En effet l’apocalypse constitue un horizon inévitable dans la mesure où, dans nos représentations, elle a déjà eu lieu : que ce soit avec la démonstration du pouvoir de l’arme atomique ou avec les logiques d’extermination à grande échelle. Et c’est parce que l’apocalypse, d’une certaine façon, a déjà eu lieu, que nous sommes d’une certaine façon incapable d’y échapper à nouveau.

En ce sens, on pourrait songer que l’exemple de la ville de Tikal il y a plusieurs siècles pourrait préfigurer un effondrement similaire dans notre façon de traiter une ressource vis-à-vis de laquelle nous sommes moins en réalité en état de la contrôler que d’y être assujetti pour nous épanouir. Cela posé, contrairement à ce que suggère le terme « effondrement » pour décrire le sort des grandes cités mayas, la culture Maya, elle, n’a pas disparu. Les Mayas se sont simplement adaptés en changeant d’habitat et vivent toujours parmi nous.

Or, c’est peut-être la question qui nous est posée, car ce n’est pas tant les aléas qui peuvent un jour éventuellement frapper notre quotidien qui posent problème que notre souhait de perpétuer notre façon de vivre par attachement aux formes qui constituent nos repères, comme certaines villes. Car cela impliquerait de laisser derrière nous des constructions qui expriment aujourd’hui une certaine gloire de notre civilisation.