L’enjeu vital de bien s’hydrater

24 février 2023

L’eau et la fin des Mayas

14 avril 2023

Dieu sait comment on pétille dans nos veines, mais le savons-nous pour l’eau ?

Comment fonctionne une fontaine à eau gazeuse ?

L’une des options les plus prisées parmi les fontaines à eau branchées sur le réseau est celle qui permet de bénéficier d’eau pétillante, c’est-à-dire d’une eau dans laquelle on trouve un peu de gaz carbonique.

Le fait est qu’il s’agit d’une alternative particulièrement astucieuse pour en disposer à profusion à très faible coût, car cela court-circuite la nécessité d’un embouteillement en plastique ou en verre qui non seulement induit une forme de pollution non négligeable à l’heure où la question de l’écologie est devenue brûlante, mais aussi une perte d’argent pour rembourser la fabrication du contenant et le procédé d’embouteillement.

Pour celles et ceux qui sont curieuses et curieux de savoir comment fonctionne une fontaine dotée de l’option eau gazeuse, ce petit texte propose d’expliquer sa conception après avoir préalablement introduit comment se fabrique l’eau gazeuse, puis en élargissant le propos sur les avantages et inconvénients de cette option.

1. À la source de l’eau gazeuse

L’eau gazeuse est connue depuis longtemps, car il existe de l’eau naturellement effervescente à sa source. Cependant, sa popularisation dans l’alimentation quotidienne est le fruit des recherches du chimiste Torbern Olof Bergman qui a mis au point en 1766 un procédé pour produire de l’eau gazéifiée en identifiant que la saveur des eaux naturellement effervescentes est due à la présence de gaz carbonique ou CO2 – la sensation de piquant de cette eau résulte de l’éclatement des bulles de gaz sur la langue.

Cependant, différents systèmes de fabrication vont voir le jour au fil des années. On peut en particulier évoquer que l’application pratique et commerciale des procédés de gazéification de l’eau fera la fortune de Johann Jacob Schweppe à la fin du XVIIIe siècle.

Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que l’eau pétillante devienne une boisson rafraîchissante prisée par les classes aisées et populaires grâce à l’abaissement de son prix de revient notamment par le jeu de la concurrence entre les fabricants. Ainsi, on passe d’une production de 500 000 bouteilles en France en 1845 à près de 10 millions en 1855.

C’est à cette période que le siphon entre dans les habitudes, lequel permet une fabrication ménagère de l’eau gazeuse et que l’on trouve sous diverses formes. Un mode de fabrication qui reviendra sous une autre forme à notre époque contemporaine avec le développement des appareils domestiques permettant l’injection de gaz par le biais de cartouches de CO2 – qui est le procédé exploité dans les fontaines à eau.

2. La conception de l’option gazeuse

Le fonctionnement d’une fontaine fournissant de l’eau gazeuse est relativement simple. Il s’agit d’associer deux circuits l’un à l’autre : un circuit d’eau fraîche d’une part et un circuit de gaz CO2 d’autre part. Le mélange entre l’eau et le gaz s’opère au sein de ce que l’on appelle un carbonateur, un récipient en acier inoxydable qui fonctionne comme une bouteille thermos grâce au système de refroidissement de l’eau.

La pression du gaz dans la bonbonne est cependant assez élevée : les cartouches contiennent du CO2 à 36 bars de pression à 0° Celsius, une pression que régule un détendeur pour obtenir une pression gravitant autour de 5,5 bars. Pour équilibrer toutefois la pression du circuit d’eau et obtenir un mélange agréable entre l’eau et le gaz, le système intègre une pompe pour injecter l’eau avec davantage de force dans le carbonateur.

Ce système est généralement doté de clapets anti-retours, dont la fonction est de ne laisser circuler l’eau que dans un seul sens : du réseau de distribution de l’eau auquel la fontaine est raccordée à la sortie qui délivre la boisson désirée.

On peut ajouter que la conception des cartouches de gaz et des détendeurs rendent particulièrement intuitif leur raccordement et leur déraccordement en toute sécurité. Si toutefois des interrogations devaient subsister, nous invitons les lecteurs de l’article à consulter notre tutoriel qui décrit pas à pas la manœuvre à effectuer.

3. Avantages et inconvénients de cette option

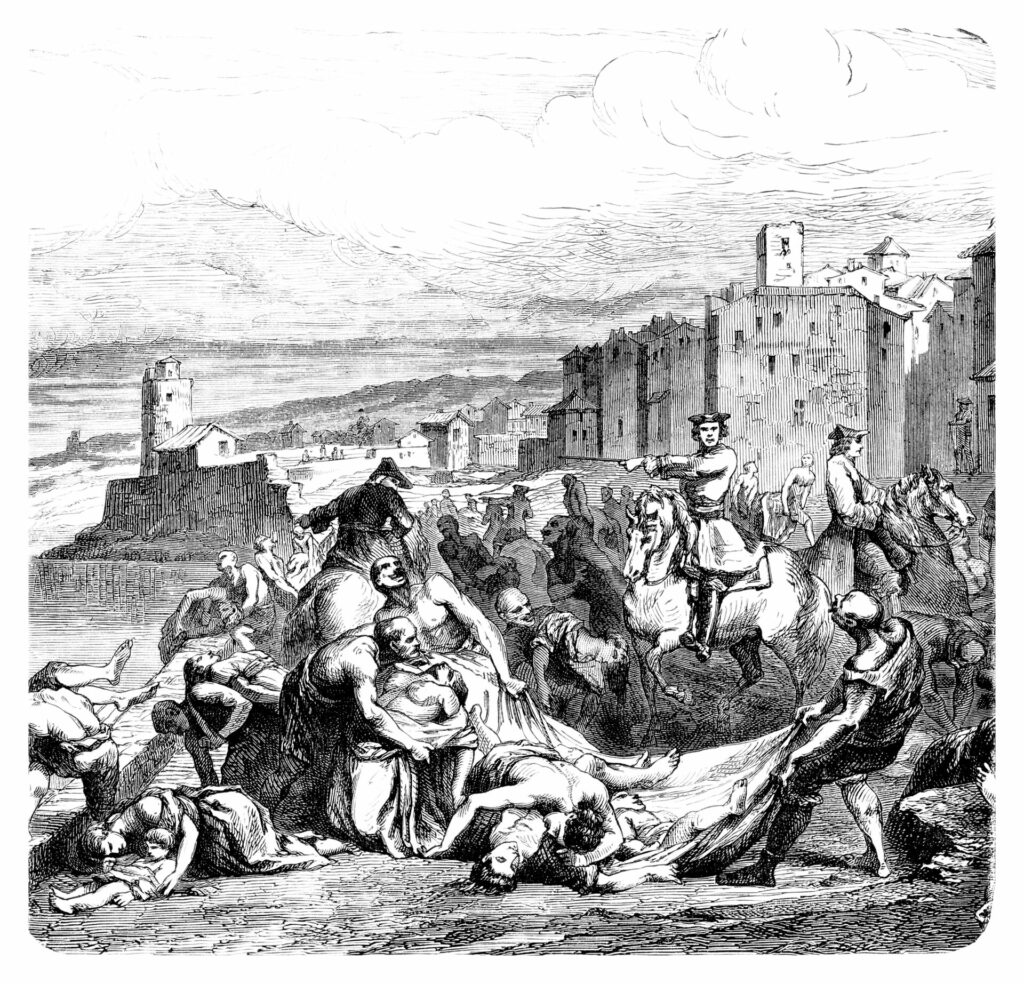

Les bienfaits de l’eau gazeuse sont connus depuis longtemps. En particulier, l’épidémie de choléra qui a frappé Paris en 1832 a répandu son usage – on l’appelait alors l’eau de Seltz – pour non seulement désaltérer les malades, mais aussi pour arrêter les vomissements, activer la fonction rénale et calmer les contractions des muscles et des intestins. L’eau pétillante est notamment prisée par certains établissements de santé comme les EHPAD dans la mesure où elle favorise les processus physiologiques de déglutition.

L’un de ses avantages réside dans le fait que la présence de gaz carbonique tend à acidifier l’eau, car ce gaz a tendance à se transformer, en se dissolvant, en acide carbonique. Ce point est important car il vient en contradiction avec des argumentaires de vente dans le domaine de l’eau qui insistent sur les vertus thérapeutiques de l’eau alcaline, prétendument supérieures aux eaux avec un pH neutre ou légèrement acide.

Cet argumentaire ne tient pas la route, car l’eau alcaline bue est neutralisée par le pH extrêmement acide de l’estomac, lequel a une raison physiologique précise : la digestion des protéines. Boire de l’eau alcaline oblige ainsi les cellules pariétales de l’estomac à produire de l’acide chlorhydrique alors qu’il n’y a aucune protéine à digérer – ce qui peut à long terme diminuer l’aptitude de l’estomac à assimiler de façon performante la nourriture.

Pour autant, il ne faut pas considérer l’eau gazeuse comme une boisson qui devrait se substituer à l’eau plate au quotidien : elle doit en effet rester une eau de plaisir. Elle peut en particulier provoquer parfois une gêne gastrique, raison pour laquelle il est déconseillé de la consommer avant et après l’effort physique.

Enfin la durée de vie des cartouches de gaz, sur un plan purement pragmatique, n’est pas illimitée. Elle exige un certain coût pour se les procurer et un certain effort pour procéder à leur recyclage.

*

* *

Le principe d’une fontaine à eau gazeuse branchée sur le réseau n’est ainsi pas très sorcier. Quoi qu’il en soit, on espère ici avoir pu répondre à la curiosité des personnes qui s’interrogent sur la façon dont cette option, d’un point de vue purement technique, fonctionne à l’aide d’une rapide autopsie de ses organes.

Soulignons pour finir que ce procédé de gazéification artificielle présente l’avantage d’obtenir à volonté une eau effervescente que l’on trouve moins fréquemment que les sources d’eau plate, en combinant simplement deux éléments parfaitement naturels : l’eau et le gaz carbonique, en retrouvant ses mêmes propriétés que l’on peut apprécier.