Comment bien choisir son système de filtration ?

16 janvier 2023

L’enjeu vital de bien s’hydrater

24 février 2023

Puisqu’un homme averti en vaut deux…

Le danger du monoxyde de dihydrogène sur la santé

Cet article fait en partie suite à celui portant sur les critères pour choisir au mieux un système de filtration adapté à ses besoins. En effet, la question de la filtration est inextricablement liée à la qualité de l’eau à laquelle on a accès, et en particulier au fait que la qualité de l’eau du réseau, dans certaines régions, peut susciter une inquiétude légitime liée à la présence de particules de synthèse qui peuvent agresser la santé.

Nous nous concentrerons ici sur les effets néfastes d’une molécule souvent présente dans l’eau du réseau, connue sous le terme scientifique de « monoxyde de dihydrogène » (MODH). Celle-ci a significativement fait l’objet de nombreuses pétitions suite aux recherches menées pour en dénoncer le pouvoir de contamination et alerter les usagers sur ses effets problématiques – connus depuis la fin des années 80.

Ceux-ci, en fonction des échelles considérées, peuvent autant concerner la santé sur le plan individuel que l’écologie sur le plan de l’environnement avec des impacts de nature sociale. Nous ne ferons cependant qu’un bref état des lieux de la question étant donné toute la littérature critique qui existe aujourd’hui à son sujet.

Nous précisons d’emblée que cet article n’a aucunement vocation à être un réquisitoire à l’encontre du réseau d’eau en France, lequel fait l’objet d’une vive surveillance pour donner accès au plus grand nombre à une eau potable ; mais à donner de l’information pour aider à agir davantage en conscience – tant il est vrai qu’un homme ou une femme averti(e) en vaut deux !

Nous demandons cependant aux lecteurs de cet article d’en poursuivre la lecture jusqu’à son terme – ou à défaut de bien prendre connaissance du dernier point de ce texte.

1. La toxicité du monoxyde de dihydrogène

Dans la mesure où l’on trouve cette molécule en quantités parfois phénoménales dans le réseau, il est d’autant plus important de connaître ses effets sur la santé pour mesurer son potentiel de toxicité.

Parmi les symptômes les plus courants résultant de son ingestion, on peut observer une sudation et une miction excessive ; parfois une sensation de ballonnement, jusqu’à provoquer des nausées et des vomissements, associés à un déséquilibre électrolytique corporel en fonction de la quantité ingérée. Une ingestion excessive peut pour cette raison causer des effets néfastes qui peuvent entraîner la mort – cette matière a été notamment retrouvée dans des biopsies de tumeurs et de lésions pré-cancéreuses, ainsi que dans des tumeurs de stade terminal.

À ces éléments cliniques liés à la métabolisation du monoxyde de dihydrogène dans le corps s’ajoutent d’autres paramètres à prendre en compte pour en mesurer la toxicité naturelle.

Son inhalation, même en faible quantité, peut en effet causer la mort par asphyxie : l’OMS estime à plus de 370 000 le nombre de morts annuelles dues à son inhalation accidentelle. On peut le trouver en outre sous différentes formes, toutes agressives :

– sa forme gazeuse peut causer de graves brûlures

– un contact prolongé avec sa forme solide provoque des lésions des tissus

On sait également que le monoxyde de dihydrogène provoque l’éclatement des cellules humaines in vitro ; et qu’il est le principal agent à l’origine des œdèmes.

Pour autant, en dépit de tous ces éléments, c’est un produit qui est utilisé pour de nombreuses applications industrielles ; y compris en tant qu’adjuvant au sein des vaccins.

2. Un impact environnemental alarmant

L’usage industriel du monoxyde de dihydrogène est loin d’être anecdotique. Cette matière présente en effet un caractère acide et basique – son pH parfois de 7 est ainsi plus élevé que tous les acides connus. C’est à cet égard un puissant solvant largement utilisé dans l’industrie chimique.

Or, il faut savoir que c’est un produit qui est relâché en très grandes quantités par les centrales nucléaires, directement dans les rivières ou les océans, ou même directement dans l’atmosphère. Sous sa forme gazeuse, c’est cependant un puissant gaz à effet de serre et un élément principal des pluies acides – ce qui fait qu’au-delà de son caractère pathogène, c’est un produit dont l’impact environnemental est à prendre sérieusement en compte.

Significativement, le monoxyde de dihydrogène est à l’origine de catastrophes écologiques diverses, en particulier lorsque des intempéries sont impliquées. Au-delà du fait qu’il contribue à l’érosion des sols, les variations de température de cet élément sont soupçonnées de participer au phénomène climatique surnommé El Niño, ainsi qu’aux cyclones parfois dévastateurs qui surviennent notamment dans le centre des États-Unis.

Ce qui est particulièrement inquiétant est le fait qu’on le trouve en très fortes concentrations dans tous les milieux aquatiques : il pollue en effet tant de nombreuses rivières et fleuves que les océans, souvent en très grandes quantités – et ce jusque dans des milieux extrêmes que l’on pourrait croire préservés de l’activité humaine, comme les pôles. Ce qui témoigne de son impact à grande échelle sur l’ensemble du globe.

3. Des répercussions sociales inquiétantes

Bien que cela soit devenu aujourd’hui une évidence, tout impact d’ordre environnemental est indissociable de conséquences au niveau social et sociétal. Par voie de conséquence, les répercussions écologiques du monoxyde de dihydrogène touchent certains aspects de nos modes de vie contemporains.

Sa forme solide peut provoquer en particulier des accidents parfois mortels associés à divers moyens de transports – tant le transport automobile que ferroviaire, et même maritime. C’est une substance qui provoque par ailleurs la corrosion des métaux et la destruction des appareils électriques, en augmentant de façon considérable les risques en présence de conducteurs électriques sous tension. Et significativement, il peut constituer un composant qui entre dans la fabrication de certaines bombes artisanales.

On a cité précédemment qu’il était un auxiliaire technologique dans la composition des vaccins ; mais plus inquiétant sans doute est le fait qu’on le trouve au sein de nombreux produits alimentaires – y compris des produits bénéficiant d’un label « bio ». Ainsi, de multiples analyses révèlent qu’on en trouve des traces tant dans le sang que dans les cheveux des enfants (alors qu’une surdose peut s’avérer létale).

Certaines personnes atteintes d’alcoolisme peuvent d’ailleurs mélanger ce produit avec leur boisson de prédilection pour prétendument en atténuer les effets, alors même qu’il a la propriété de rendre troubles certains spiritueux. On peut noter que pour les sujets qui développent une forme de dépendance au monoxyde de dihydrogène, son sevrage signifie une mort certaine.

Enfin, on peut évoquer ce dernier élément de nature sociale qui peut naturellement indigner : le monoxyde de dihydrogène est parfois utilisé lors d’interventions policières contre des manifestants, et pire encore peut être utilisé comme moyen de torture…

4. Faut-il interdire le monoxyde de dihydrogène ?

Cette question se pose d’autant plus que… l’expression « monoxyde de dihydrogène » est la dénomination chimique de la molécule H2O, la célèbre molécule de l’eau !

La formule suit en effet la logique de construction des molécules à partir des combinaisons de leurs atomes : dans ce cas, un unique atome d’oxygène (mono-oxyde) et deux atomes d’hydrogène (di-hydrogène).

Il existe par ailleurs d’autres variantes de ce même piège sémantique :

- l’« hydroxyde d’hydrogène » dans la mesure où l’on peut écrire l’eau H-OH (la combinaison OH étant nommée « radical hydroxyde »)

- Cette structure chimique peut également être considérée comme un alcool au sens chimique (l’« hydrogénol »)

- ou encore comme un acide sous le terme d’« acide hydroxylique ».

Ce qui permet autant de variantes de ce même piège intellectuel…

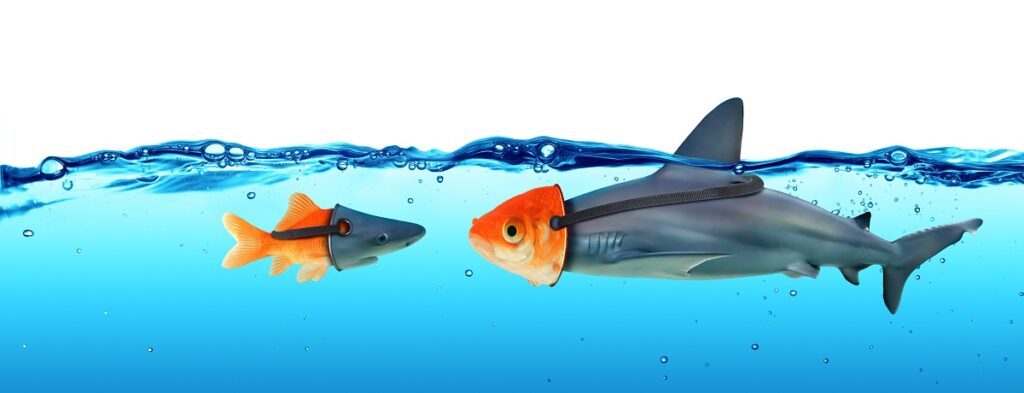

La polémique du « monoxyde de dihydrogène » est l’un des plus célèbres canulars scientifiques, qui s’est fait connaître en particulier par l’intermédiaire d’un élève de 14 ans, Nathan Zohner, dans le cadre d’un projet scolaire de science intitulé : « How gullible are we ? » (en français : « À quel point sommes-nous crédules ? »).

Non que tout ce qui a été relevé précédemment au sujet des risques de cette molécule est faux (car il est vrai que l’on peut mourir noyé, que l’eau peut faire des vagues destructrices, qu’elle peut provoquer des accidents et troubler le pastis, etc.) ; mais simplement que la perspective alarmante portée sur cette matière, de façon injustifiée, induit une perception faussée au sujet de son caractère réellement menaçant. Puisque par ailleurs, nul ne peut songer à vivre sans eau – hormis les étranges « respiriens ».

Un canular dont la morale n’est pas anodine, puisque les « lanceurs d’alerte » (ou presque) au sujet du monoxyde de dihydrogène ont évidemment provoqué l’indignation de ceux qui ont lu leurs manifestes ; si bien que des centaines de personnes ont signé des pétitions visant à retirer la molécule H2O de l’environnement. Au risque de tuer tout le règne du vivant si on les mettait à exécution…

Ce qui explique que les pétitions sur le sujet soient régulièrement fermées ou rejetées au Royaume-Uni.

*

* *

Le lecteur qui sera allé au bout de cet article comprendra donc que le discours autour du monoxyde de dihydrogène (qui est une autre façon de nommer la molécule d’eau) est une mystification grinçante s’appuyant sur les codes rédactionnels de certains rapports scientifiques dont peuvent s’emparer les politiques.

Cette mystification fonctionne à double sens :

- d’une part, elle vise à dénoncer la crédulité vis-à-vis d’un jargon technique dont l’efficace repose sur le caractère relativement obscur des termes (l’obscurité sémantique étant gage de légitimité du locuteur).

- d’autre part, elle vise à dénoncer la posture des personnes influentes – lanceurs d’alerte, politiques ou mêmes scientifiques – qui influencent leurs auditeurs par des informations qui génèrent de la confusion.

Il ne s’agit évidemment pas de minimiser l’influence toxique de certaines substances que l’on peut trouver et qui peuvent êtres des fléaux pour la santé – en particulier, le canular de l’eau repose sur la proximité lexicale avec le monoxyde de carbone qui lui est effectivement très dangereux – ni de dénigrer les enjeux écologiques à l’aune de l’impact de l’activité industrielle, qui peut prendre des proportions véritablement désastreuses.

À tout le moins cependant, s’il est vrai que le réseau peut contenir des substances indésirables voire agressives, lesquelles peuvent entacher la confiance qu’on peut lui porter, le réseau reste une ressource fiable et qualitative en France – loin en tout cas du visage menaçant que les distributeurs d’eau conditionnée prennent parfois soin de lui attribuer pour promouvoir une eau qui elle-même, sans être nocive, n’est pas aussi « pure » qu’ils peuvent le prétendre.