Les aspects scientifiques méconnus de l’eau

20 juin 2023

Un modèle quantique de l’eau

17 octobre 2023

Noyer la science dans un verre d’eau ?

La mémoire de l’eau : l’enjeu d’une suspension d’incrédulité

Cet article fait suite à celui consacré aux aspects scientifiques méconnus de l’eau en se risquant à aborder ici une propriété considérée par l’essentiel de la communauté scientifique comme fantasque et ridicule : la « mémoire » de l’eau. En effet, cette propriété serait la clef pour soutenir et expliquer une possible efficacité de l’homéopathie, laquelle fait l’objet d’une décrédibilisation acharnée de la part des tenants de la médecine scientifique moderne.

Cette technique consiste à diluer des principes actifs de plantes au point d’allègrement franchir la barrière d’Avogadro : la limite en-dessous de laquelle il n’y a, statistiquement, plus aucune molécule du principe initial dans un volume donné. C’est pourquoi un comprimé homéopathique, d’un point de vue purement chimique, n’est pas davantage qu’un placebo (un comprimé inoffensif qui se présente en apparence comme un véritable médicament).

Si cette rapide présentation vous semble la seule vérité imaginable et s’il vous est précieux de la défendre en attaquant toute position qui lui soit antagoniste, il est par avance dangereux de poursuivre plus loin la lecture de cet article. Car nous ne souscrivons pas en l’occurrence aux visions tranchées qui adhèrent à l’idée que la « mémoire » de l’eau est classée définitivement comme une croyance farfelue.

Pour autant, afin de défendre cette propriété, on ne s’en tiendra pas au partage d’expériences dans un quelconque traitement homéopathique – d’autant que tout témoignage peut faire l’objet de suspicion, d’autant plus s’il vient contredire la doxa dominante. On s’appuiera essentiellement sur le partage d’informations et de faits avérés dans la mesure où se forger une opinion éclairée repose sur l’accès à des connaissances.

Et parce que toute connaissance est vouée à demeurer provisoire – sinon cela ferait depuis longtemps que la science cesserait de modifier ses théories pour les affiner –, envisager la « mémoire » de l’eau suppose un acte de suspension d’incrédulité, sans laquelle aucune approche pionnière ne peut émerger, tant il est vrai qu’une théorie nouvelle ne peut que se heurter à l’existence d’une théorie préalable qui règne en maître sur la pensée.

1 Contextualiser l’homéopathie

En premier lieu, l’objectif de cet article n’est pas de faire la promotion de l’homéopathie. Ce qui préoccupe cet article est bien la « mémoire » de l’eau, laquelle permet d’expliquer l’efficacité étrange de cette pratique. Le détour est toutefois nécessaire dans la mesure où les détracteurs de l’un sont naturellement les détracteurs de l’autre ; si bien que leurs réputations sulfureuses se contaminent réciproquement.

En retour, cet effort préalable de contextualisation permet de prendre conscience que le débat autour de la mémoire de l’eau s’enracine dans des prédicats imaginaires qui ne sont pas clairement conscientisés : en particulier la prééminence accordée au matérialisme et à la chimie.

L’homéopathie est le fruit des recherches de Samuel Hahnemann, médecin de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle. Sa démarche s’inscrit en réaction à la médecine dite « héroïque » de son temps qu’il désigne par « allopathie » : car il s’était aperçu que les traitements en vigueur à base de chlorure de mercure (Calomel), de saignées pour purger les humeurs et d’arsenic comme fortifiant empoisonnaient plus qu’ils ne soignaient – si bien que les patients devaient déployer des trésors de ressources personnelles pour survivre aux traitements.

Il n’est pas difficile aujourd’hui de rejoindre le regard d’Hahnemann sur ces pratiques inhumaines, à l’origine de ses recherches sur les bienfaits de la dilution pour réduire la toxicité des médicaments traditionnels. À ceci près que l’homéopathie, fondée en 1796, naît dans un contexte où la notion de molécule associée au nombre d’Avogadro n’est pas encore établie. À cette époque régnait encore la croyance que la matière était divisible à l’infini.

Le nombre d’Avogadro, en hommage à ce chimiste contemporain d’Hahnemann, est établi avec précision par le physicien Jean Perrin en 1909 et est aujourd’hui considéré comme une constante en chimie : il représente le nombre de molécules dans un volume que l’on nomme une « mole ». Ce nombre est celui-ci : 6,02214076×1023 – soit approximativement le nombre d’atomes de carbone dans 12 grammes de carbone.

Si on dilue au centième une mole d’un produit 12 fois d’affilée, on arrive logiquement à la limite où, dans le solvant, on ne trouve plus qu’une seule molécule du produit initial. Au-delà, on ne fait plus que diluer le solvant lui-même. Or, l’homéopathie n’hésite pas à diluer ses remèdes jusqu’à 36 fois (36 CH ou centésimale hahnemannienne). Autant dire que le remède n’est véritablement composé que… d’eau ! Et ce depuis bien longtemps.

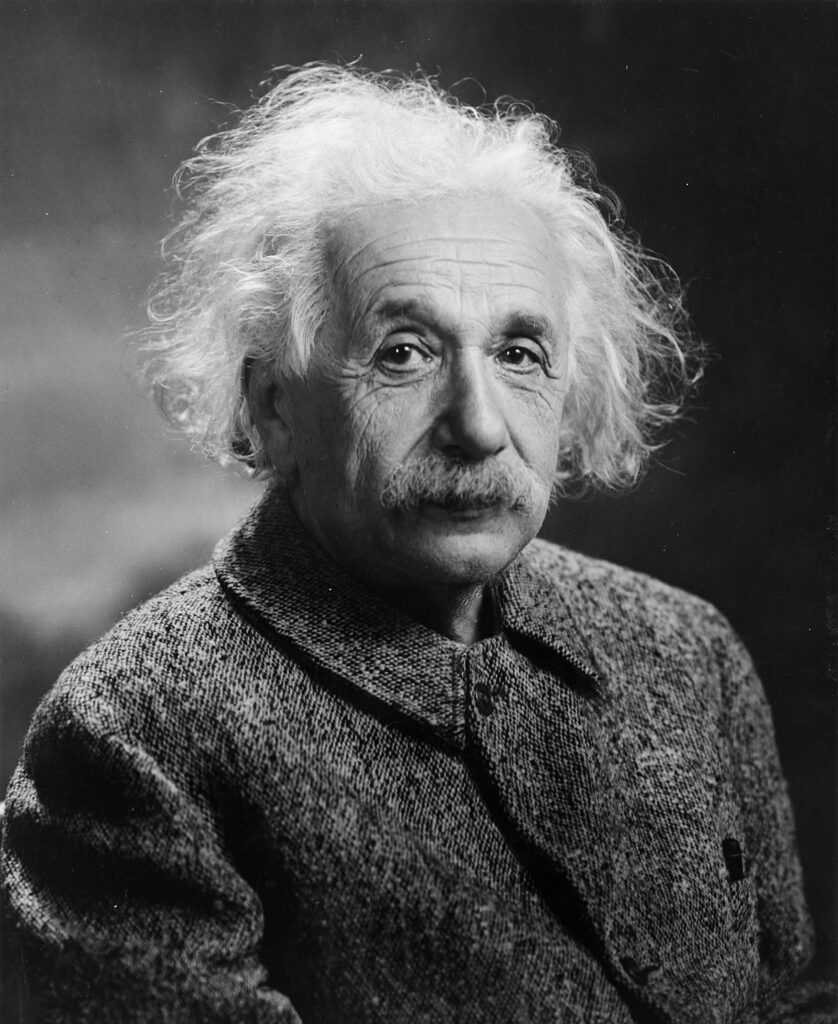

Hahnemann était un scholastique, un érudit qui parlait 11 langues et avait eu la chance de compiler tout le savoir médical de son temps. Il ne fait aucun doute qu’il ne se serait pas aventuré dans les hautes dilutions s’il avait eu connaissance de la barrière d’Avogadro. En retour, il faut concevoir que c’est cette ignorance qui lui a permis de se baser sur un savoir purement empirique.

À ce titre, on peut rappeler que l’homéopathie n’a pas été critiquée en premier lieu en raison du principe des hautes dilutions, mais parce que Hahnemann fabriquait lui-même ses remèdes en court-circuitant les revenus des apothicaires – car il s’était rendu compte que les apothicaires préféraient écouler leur stock de produits en réserve plutôt que de respecter les ordonnances des médecins.

2 L’affaire Benveniste

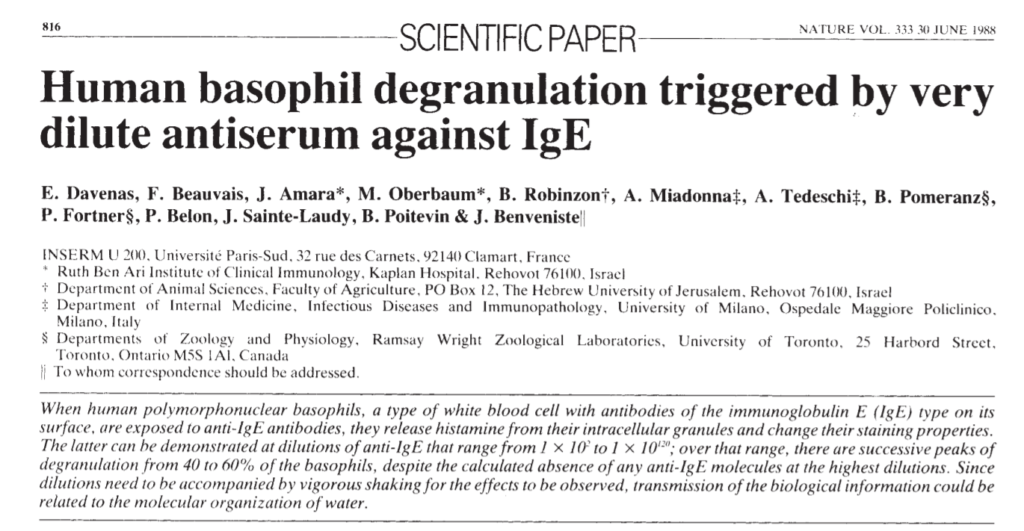

On doit à cette affaire l’expression « mémoire » de l’eau. Très peu d’expérimentations crédibles sur les hautes dilutions sont venues au secours de la pratique d’Hahnemann, jusqu’à la publication en juin 1988 des recherches de Jacques Benveniste dans la prestigieuse revue de sciences Nature. Ce travail a eu un retentissement tonitruant à de multiples égards, à commencer par le fait que ces expériences étaient menées par la recherche médicale et non homéopathique.

Benveniste est évidemment conscient de la barrière d’Avogadro ; cependant il se risque à réaliser des tests sur de hautes dilutions. Or, ses résultats montrent une activité biologique déclenchée par une solution qui, pourtant, ne contient plus de principe actif en vertu des dilutions homéopathiques qui le noient.

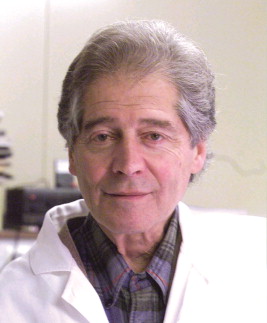

Il faut savoir que Benveniste n’était pas le premier venu en matière de recherche médicale : il était un chercheur réputé de l’INSERM, dont les travaux en immunologie ont marqué tous les livres de biologie médicale de son temps. Il était ainsi une figure de renom pressentie pour un prix Nobel.

Son étude sur ce qui a été appelé par le journal Le Monde « mémoire de l’eau » s’appuie sur un procédé qu’il a mis au point de coloration et de numération de basophiles qui ont dégranulé après avoir été mis en contact avec des anticorps IgE (ceux-ci imitant les allergènes dans la nature).

Or, à la suite des recherches de Bernard Poitevin, jeune médecin homéopathe qui faisait sa thèse de biologie sous la direction de Benveniste, ce dernier réalise des expériences de mise en contact de basophiles avec des solutions hautement diluées d’histamine. Les résultats qui apparaissent sont troublants en révélant des pics de dégranulation à des dilutions prodigieuses.

Les résultats sont d’autant plus troublants que les expériences sont menées en double aveugle et que la revue Nature, trouvant ces résultats difficiles à croire dans un premier rapport en 1986, exige que les résultats soient reproduits par d’autres laboratoires afin d’établir la véracité des expériences : des laboratoires israélien, italien et canadien collaborent ainsi avec l’INSERM en vue de satisfaire les exigences de la revue Nature.

L’article demeure cependant atypique. Il décrit un phénomène aux propriétés mal définies et surtout de nature inconstante qui rend les expériences difficilement reproductibles, ce qui jette un doute sur leur qualité. Par ailleurs l’analyse statistique associée aux résultats n’est pas concluante, car elle s’appuie sur des modèles obsolètes. Autant d’éléments qui expliquent que l’éditeur de la revue se soit fendu exceptionnellement d’un éditorial mettant en doute les résultats de l’article et la convocation d’une commission d’enquête pour fraude scientifique.

La composition de cette équipe ne comportait cependant aucun biologiste, mais le directeur de la rédaction, un expert en fraude scientifique et un magicien spécialiste des trucages. L’enquête n’a mis en évidence aucune fraude et les tests suivant le protocole standard ont même donné des résultats positifs. Mais un second test s’est avéré défavorable, conduisant à cette conclusion que « le phénomène décrit n’est pas reproductible au sens habituel du terme ».

L’enquête conclut alors à l’absence d’arguments solides et à la discréditation des travaux de Benveniste, ce qui le conduira à finir ses recherches exclu du milieu académique et en état de disgrâce. Il mourra particulièrement amer en dépit de tous ses efforts pour parvenir à démontrer le bien-fondé de ce qu’il avait mis en lumière.

3 Ce que l’histoire n’a pas retenu de l’affaire

L’article de Benveniste publié dans Nature ne prouve pas la « mémoire » de l’eau en raison de ses faiblesses. Toutefois, s’arrêter à l’idée que la mémoire de l’eau est de l’ordre de la pseudo-science n’est pas faire justice à la complexité de l’affaire, et se contenter des conclusions d’une commission d’enquêtes, qui en dépit de ses efforts s’est avérée incapable d’expliquer les résultats positifs détectés lors de cette recherche, est bien facile.

Car il faut rappeler ici que les fameux « artefacts » censés expliquer les résultats intrigants publiés dans l’article n’ont jamais été décelés. En ce sens, l’histoire a la mémoire courte en oubliant de considérer les observations de dégranulation de basophiles au contact de solutions hautement diluées d’IgE, quand les diverses solutions de contrôle ne les déclenchaient jamais, et pour lesquelles aucune explication satisfaisante n’est disponible.

La difficulté à répliquer les résultats de l’expérience est l’un des problèmes centraux, surtout que les résultats positifs sont surtout obtenus par le laboratoire de Benveniste. Si l’argument d’un biais des résultats issus d’artefacts se conçoit naturellement, il faut toutefois savoir que Benveniste a dû répéter plus de 200 fois ses expériences pour convaincre les sceptiques – un chiffre démentiel pour une étude scientifique, et qui prouve sa bonne foi.

Par ailleurs, pour remédier à la faiblesse de son premier modèle statistique, Benveniste a ensuite fait appel à Alfred Spira, un spécialiste des statistiques appliquées à la biologie. Ce dernier élaborera un protocole de recherche rigoureux et des analyses statistiques inattaquables supervisées par un statisticien extérieur : les nouvelles expériences dans ce cadre montrent de façon significative une activité de dégranulation à partir de hautes dilutions. L’article, curieusement oublié ni critiqué, a pourtant été publié en 1991 ( t. 312, série II, pp. 461-466) dans les Comptes-rendus de l’Académie des Sciences.

Par ailleurs, si la communauté scientifique se souvient surtout des nombreuses objections émises à l’encontre de l’étude de 1988, elle oublie que la grande majorité d’entre elles ont été réfutées de façon indiscutable – en particulier toutes celles qui mettaient en cause une faille dans le protocole de Benveniste comme la contamination des tubes de molécules d’IgE lors du pipetage.

On peut évoquer rapidement certains de ces arguments, loin d’apporter toutefois une liste exhaustive et détaillée de tous les points soulevés :

- les résultats dénoncés comme trop « positifs » suivent bien la loi de distribution mathématique de Poisson ;

- la contre-enquête du journal Nature a été attaquée en retour par l’INSERM ;

- la plupart des grandes études invoquées pour contrer les résultats de Benveniste (les expériences négatives d’Henry Metzger et de Hirst) ne suivent pas son protocole initial.

Enfin, il faut savoir que l’article de 1988 n’est pas le fruit d’une tentative isolée. Le laboratoire de Benveniste au cours de la décennie 1980 a produit un grand nombre d’expérimentations sur les hautes dilutions, notamment pour répondre aux contre-arguments développés par les sceptiques scientifiques et pour mieux comprendre le phénomène mis en lumière dans cet article.

Ainsi, d’autres publications, dont il n’est jamais question quand on évoque l’affaire de la « mémoire » de l’eau, avec des résultats positifs interpelant pourtant – en particulier sur les souches homéopathiques Poumon histaminum et Silicea – ont également vu le jour. Des travaux d’une qualité similaire qui n’ont pourtant soulevé à aucun moment la communauté scientifique.

4 Les travaux et résultats troublants

L’article de Benveniste a eu le mérite d’intriguer le milieu scientifique et de susciter une effervescence. Si l’histoire tend à ne retenir que le caractère scandaleux de l’affaire et la mauvaise presse qui a ensuite transformé la carrière de cet éminent chercheur en enfer, il n’est pas vrai que toute la communauté académique s’est contentée de hausser les épaules et de rire de ses travaux.

On peut citer en particulier les travaux du Professeur Marcel Roberfroid, biochimiste belge de l’Université de Louvain, qui a réalisé plus de 3 000 expériences sur les hautes dilutions d’histamine : un volume qui a permis une analyse statistique significative en révélant que les pourcentages d’inhibition au contact d’échantillons hautement dilués ont plus fréquemment des valeurs positive que ne le voudrait le hasard. Ses travaux débouchent sur la publication de deux articles dans la revue Inflammation Research en 1999 et 2004 qui étayent ceux de Benveniste.

Il n’est pas possible de citer tous les travaux réalisés qui obtiennent des résultats troublants en faveur de la théorie d’une « mémoire » de l’eau amorcée par les recherches de Benveniste. On peut simplement évoquer :

- ceux du Professeur Madeleine Bastide, immunologue à l’Université de Pharmacie de Montpellier, sur la bursine ;

- ceux sur les produits antimitotiques du microbiologiste et immunologue californien Benjamin Bonavida ;

- ceux du biologiste Christian Endler avec le mathématicien et physicien Jurgen Schultz sur l’hormone thyroxine…

Autant d’études indépendantes sur des faits biologiques induits par des solutions hautement diluées qui convergent toutes en apportant des données crédibles à l’hypothèse de la « mémoire » de l’eau en dehors du groupe de recherche autour de Benveniste, et pour lesquelles aucune contradiction à notre connaissance n’a été apportée – on exclut volontairement ici les travaux de Luc Montagnier qui ont provoqué un autre tollé massif.

Il apparaît en effet que, ce qui offusque le plus, c’est de considérer les hautes dilutions à la lumière de cette démonstration que l’on peut voir sur le reportage d’Arte qui décrédibilise l’homéopathie où l’on voit un médecin agiter un flacon rempli d’eau pour démontrer l’inanité des remèdes homéopathiques. Comment en effet de l’eau agitée peut-elle générer un effet qui agissent sur des systèmes biologiques cellulaires ?

Ce qui est passionnant, c’est alors de se pencher du côté de la physique. Car oui, des physiciens ont eu le courage de vérifier si les propriétés des hautes dilutions étaient bien les mêmes que celle d’un simple flacon d’eau. Il existe ainsi les travaux du Dr Vittorio Elia sur la calorimétrie et la conductivité électrique d’échantillons hautement dilués, plusieurs travaux sur la spectroscopie Raman (en 2007 et 2009), mais aussi la spectroscopie RMN par Jean-Louis Demangeat (2009) et encore la thermoluminescence par le chimiste Louis Rey (2007).

Ces études sur les propriétés physiques des hautes dilutions n’apportent aucune réponse à l’hypothèse de la mémoire de l’eau, mais elles ont le mérite de souligner des variations significatives entre une haute dilution et une solution neutre. Celles-ci révèlent qu’il s’agit de deux produits bien distincts.

Sur ce point, étant donnée la somme déjà importante de travaux publiés qui existent, on se contentera de citer la synthèse de Jean-Louis Demangeat parue en 2015 dans laquelle sont exposées six affirmations qu’il est parvenu à prouver après 25 ans de recherches sur les hautes dilutions :

- il existe des modifications physiques de l’eau dans les dilutions homéopathiques jamais observées dans les solutions contrôle.

- ces modifications sont induites par une forme de dynamisation.

- ces modifications persistent bien au-delà de la fameuse barrière d’Avogadro.

- ces modifications sont détruites par la chaleur.

- elles sont différenciables selon la nature du soluté initial.

- elles varient selon la grandeur de la dilution.

5 La matière n’existe pas…

La question qui surgit face à cette masse de données, qui devrait interpeller le milieu scientifique autrement qu’en le faisant sourire de façon condescendante à la moindre évocation de la « mémoire » de l’eau, est pourquoi ces recherches ne sont-elles pas davantage prises en considération ?

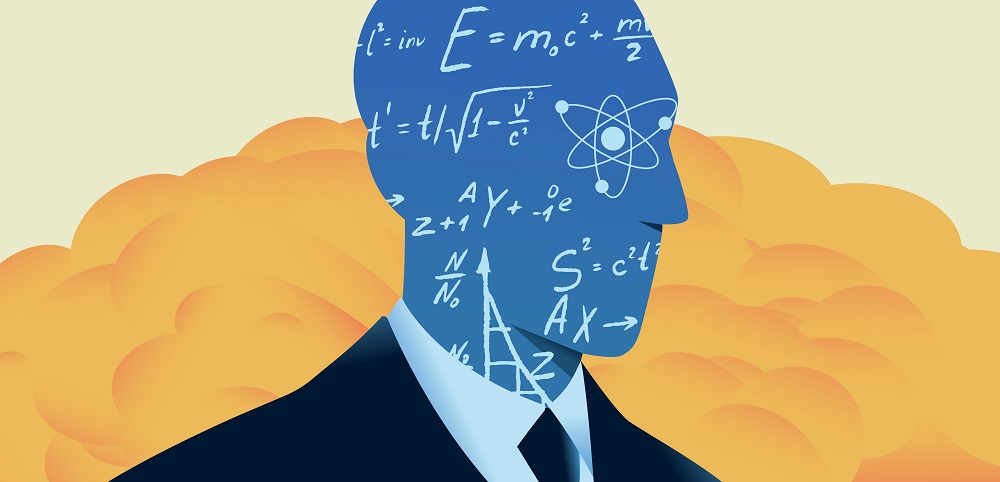

À cet égard, ce qui rend si scandaleux l’article de Jacques Benveniste et si peu dignes d’intérêt tous les autres travaux à sa suite, au-delà du rapport négatif du milieu académique à l’homéopathie, c’est l’absence d’une théorie satisfaisante pour expliquer ces résultats.

C’est en effet un principe clef de l’épistémologie actuelle : il n’est pas suffisant de réaliser des expériences, si fabuleux puissent être leurs résultats ; il faut être capable de pouvoir mettre en regard de ces expériences une théorie qui leur donne sens.

C’est en ce sens que l’on peut voir la science fonctionner, pour une part, comme un dogme religieux ; car l’esprit humain fonctionne de telle sorte qu’un fait brut est moins recevable que le discours qui organise la réalité. Or, ce qui vient discréditer l’homéopathie et la « mémoire » de l’eau est le paradigme de la matière, lequel pose la barrière d’Avogadro comme un critère absolu pour trancher la science de la pseudo-science.

Pour le dire autrement, on reproche à l’homéopathie de s’appuyer sur un mécanisme « magique » au sens de choses qui ont cessé d’être en contact mais continuent à agir les unes sur les autres comme si le contact persistait, pour reprendre l’analyse de Marcel Mauss et Henri Hubert dans Esquisse d’une théorie générale de la magie. Or, cette définition est intéressante à plus d’un titre, parce qu’elle est une description adéquate des principes découverts par la mécanique quantique.

En effet, se retrancher derrière la barrière d’Avogadro revient à adopter une vision étriquée alors que l’on distribue des prix Nobels depuis plus d’un siècle à des personnes qui ont déconstruit la représentation d’une réalité faite d’entités corpusculaires.

Si l’équation d’Einstein qui établit l’équivalence entre énergie et matière est bien connue, il est bon de se rappeler que la même équation existe qui établit la même équivalence entre énergie et fréquence à l’échelle atomique – à l’origine de la fameuse dualité onde-corpuscule en mécanique quantique.

Si bien qu’il est tentant de rétorquer aux esprits sceptiques qui s’indignent que l’homéopathie existe au pays de Pasteur que la France est également le pays du mathématicien, physicien et philosophe des sciences Henri Poincarré à qui l’on doit cette formule percutante :

[l]’une des découvertes les plus étonnantes que les physiciens aient annoncées dans ces dernières années, c’est que la matière n’existe pas »[1].

[1] Henri Poincaré, La Science et l’Hypothèse, Paris, Flammarion, 1902, p. 282.

On oublie de fait le traumatisme qu’a représenté la physique quantique dans le domaine des sciences fondamentales en exigeant de renoncer à la notion de matière au profit d’ondes de probabilité – soit d’un monde que l’on peut voir à l’échelle des atomes et des molécules comme essentiellement tissé de vibrations. Ce qui rend beaucoup moins difficile d’envisager l’idée d’une « mémoire » de l’eau.

Or, il est intéressant de rappeler qu’en août 1988, deux mois après la publication de l’article sulfureux de Benveniste, était publié un article de physique en électrodynamique quantique – d’une complexité prodigieuse à lire – lequel donnait les clefs théoriques permettant d’expliquer les résultats jugés inconcevables du chercheur français.

Pour ceux qui sont désireux de se renseigner sur cette source, précisons que cet article, à ce jour non remis en question, a été publié dans la revue Physical Review Letters qui est l’un des meilleurs journal de physique au monde.

*

* *

Cette brève mise en perspective de la « mémoire » de l’eau n’a aucunement vocation à convaincre qui que ce soit, mais à mettre en lumière des éléments généralement occultés ou ignorés à ce sujet, aisément tourné en dérision mais sans véritable connaissance. Ces éléments invitent notamment à sortir des positions tranchées habituelles au sujet des controverses – adopter une posture aveuglément contre ou pour – afin de pénétrer leur complexité.

Une controverse est en effet l’expression d’une tension en termes de représentations ou de modèles en science, dans la mesure où des éléments nouveaux tendent à remettre en question les paradigmes établis. Ce qui vient heurter le besoin tout à fait humain de s’accrocher aux représentations qui ont fait sens jusqu’à présent. Or, les controverses demeurent vitales pour dynamiser la recherche scientifique, qui finirait sinon par se scléroser.

Ainsi, contrairement à ce que certains médias peuvent asséner sans nuance, toute la communauté scientifique ne méprise pas le concept de « mémoire » de l’eau, ni l’homéopathie. Une majorité sans doute, mais il est faux d’imaginer que le sujet est définitivement entériné comme peut l’être la rotondité de la Terre.

Il est à ce titre intéressant de reprendre cette déclaration du prix Nobel de physique Brian David Josephson qui, contrairement à l’avis des sommités dans le domaine de la recherche médicale, tient un discours beaucoup plus nuancé et ouvert à l’élargissement de nos conceptions actuelles :

Que nous dit la science sur la possibilité de l’existence de la « mémoire de l’eau » ? Les scientifiques qui ne sont pas érudits en matière d’eau tendent à en avoir une vision naïve : un liquide composé de molécules H2O plus ou moins isolées, en mouvement. En fait, l’eau est bien plus complexe, avec des molécules s’agglutinant temporairement pour former un réseau. Que ces molécules puissent interagir de façon à produire un mécanisme permettant la mémoire de l’eau n’aurait rien d’inconcevable. Les scientifiques bien informés au sujet de l’eau prennent beaucoup plus au sérieux la proposition de la mémoire que ceux qui ne le sont pas.[2]

2] Brian David Josephson, « Préface », in Jacques Benveniste, Ma vérité sur la « mémoire de l’eau », Paris, Albin Michel, 2005. C’est nous qui soulignons dans la citation.

Il est ainsi salutaire de s’interroger sur le dogmatisme qui règne sur la pensée pour retrouver l’esprit d’ouverture qui est à l’origine de la recherche, avec sa faculté à s’étonner, à s’émerveiller et à se remettre en question.